最も気軽に始められる釣りの一つが、近所の野池や川・水路での釣り。

延べ竿を使ったウキ釣りでフナなどの魚を狙う前提で、釣りデビューに必要な道具をご紹介します。

*仕掛けの作り方は、下記の記事で紹介しています。

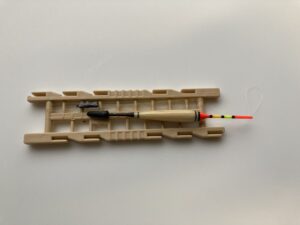

延べ竿(のべざお)

延べ竿は、リールを取り付けずに、竿先に直接つり糸を結んで使う釣り竿です。

上の写真のように、1mくらいに収納できる延べ竿が多いです。

コンパクトな振り出し竿もある

筆者は原付バイクや自転車で移動することが多いので、40cmくらいに収納できるコンパクトな振り出し竿を使っています。

小魚名人

| ブランド | OGK |

| アイテム名 | 小魚名人 |

| 長さ | 150/180/210/240/270/300 |

| 仕舞寸法 | 37.5cm |

| 定価 | オープン |

筆者は小魚名人の270(約2.7m)を使っています。

10cm前後の小魚全般を釣るときに扱いやすい竿です。

バックパックにすっぽり入るので、持ち運びが非常に便利。

竿の長さ

9尺 = 約270cm がおすすめ

筆者は中学生の頃から、野池や川では、9尺(約2.7m)を使ってきました。

餌を底に沈めて誘うフナの釣りにおいても、たいていの釣り場で長さが足りますし、長すぎず短すぎず扱いやすい長さです。

まずは9尺でスタートし、ご自身がよく通うようになった釣り場に合わせて、長さのバリエーションを揃えると良いでしょう。

道糸(ミチイト)

竿先からハリスを接続する部分までの釣り糸が、ミチイトです。

素材はナイロンでOK

ミチイトの素材は、ナイロンを使うのが一般的。

店舗で売られているものも、ナイロンがほとんどです。

道糸の太さ

0.8号 がおすすめ

道糸の太さは号数で表し、数字が大きいほど太くなります。

はじめに選ぶなら、0.8号が扱いやすくおすすめ。

筆者は0.8号で10cm弱の小魚から30cmほどのヘラブナまで釣っています。

大きめのフナを狙うなら1号でも良いでしょう。

銀鱗®︎

筆者は中学時代から、長いこと東レの銀鱗®︎を使っています。

0.8号でも30cmを超えるヘラブナや鯉に耐えられる強さがあり、オススメ。

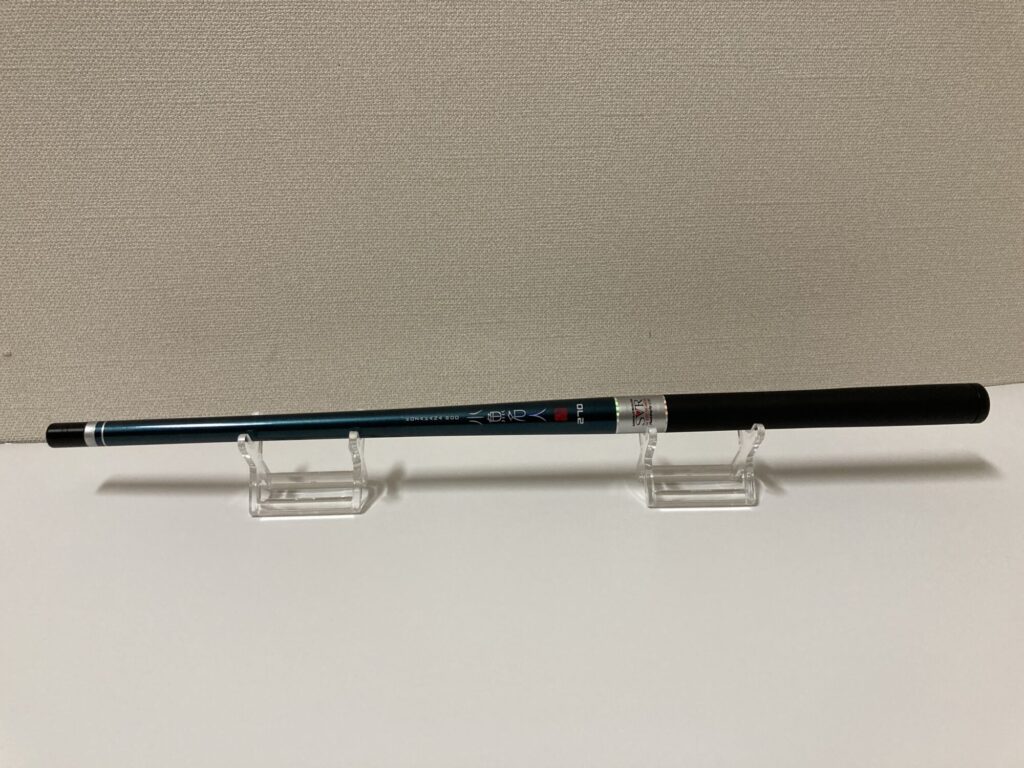

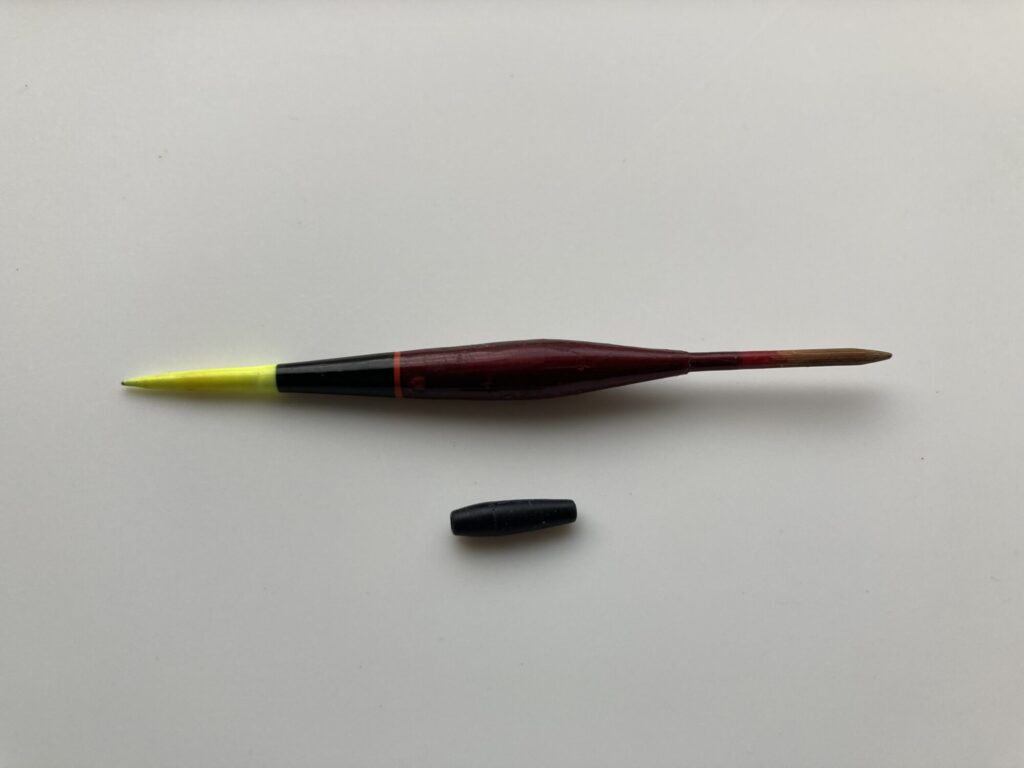

ウキ・ウキゴム

ウキの動きを見て魚の口に針をかけるので、ウキは必需品。

ウキゴムという小さなゴムに道糸を通し、そのウキゴムにウキをさして使います。

トウガラシウキがおすすめ

トウガラシウキは、市販の「フナ釣り仕掛けセット」などによく使われているタイプ。

コブナなど小魚全般のアタリをしっかり伝えてくれます。

オーナー製 トップウキ

筆者が使用しているのは、オーナー製トップウキの85mm。

2本入りでウキゴムも付属しています。

10cm以下のオイカワやタモロコでも、ウキが水中にストンと落ち、アタリがわかりやすいです。

*上で紹介したオーナー製品のように、ウキゴムは市販のウキに付属されていることが多いので、足りなくなったらウキゴムのみ買い足せばOK。

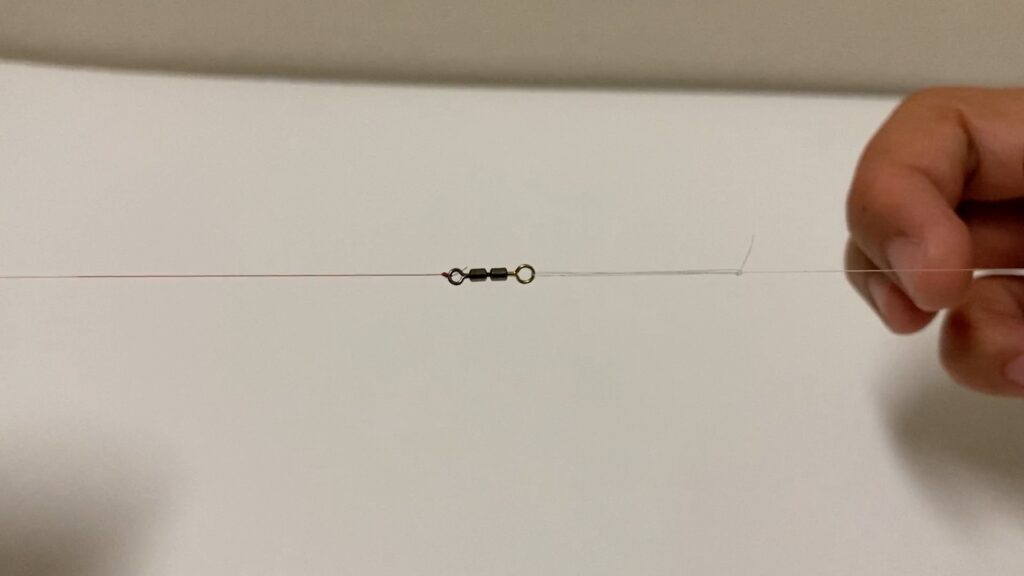

サルカン

サルカンは、ミチイトとハリスをつなぐ接続金具。

「ハリス止め」という類似した接続金具を使うこともあります。

サイズはピンキリで巨大なものもあります。

迷ったらヘラブナ用を選んでおけば大きすぎることはないと思います。

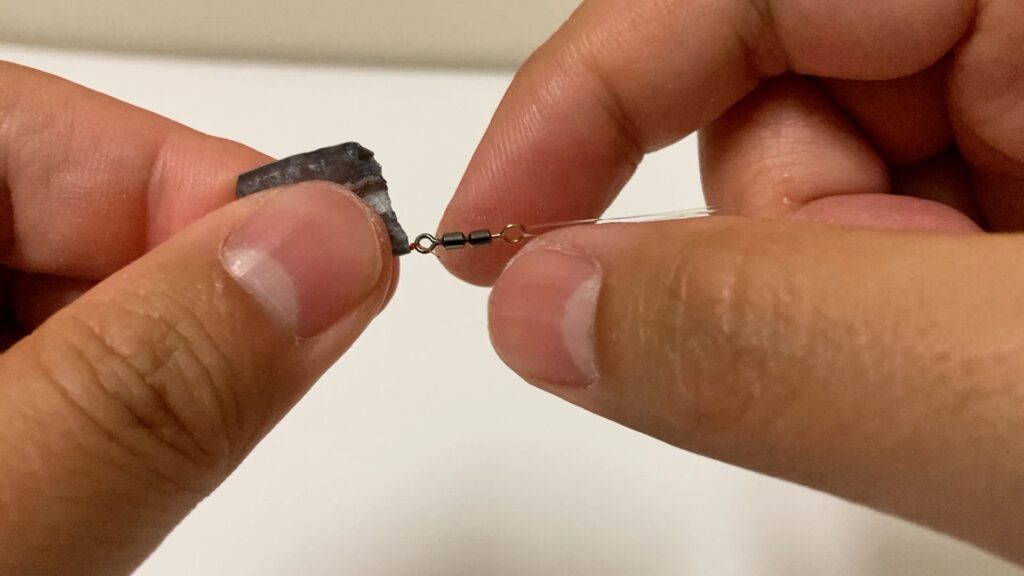

板オモリ

板オモリと呼ばれる薄いペラペラのオモリを、サルカン(orハリス止め)の上らへんに巻き付けて餌を沈めます。

釣り場の水深に合わせて、板オモリの重さとウキの位置を調整する必要があります。

特にフナを狙うのであれば、餌を底に沈める底釣りになるので、オモリの存在は重要。

板オモリの厚さ

0.1mm〜0.2mm

景山の板オモリ

筆者は0.2mmをタナゴなどの小物釣りからフナ釣りまで使っています。

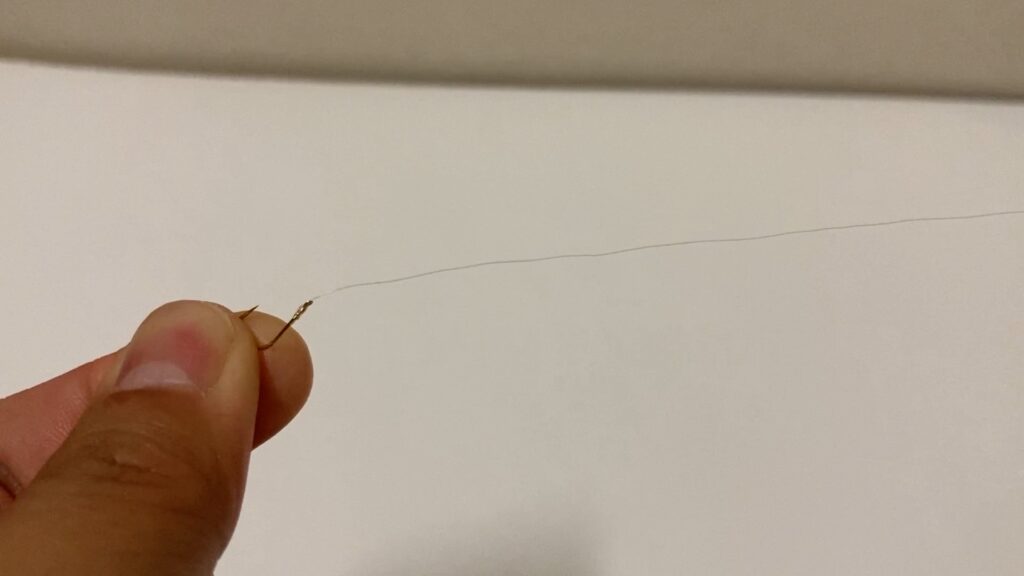

ハリ・ハリス

ミチイトと針を結ぶ糸のことを、ハリスと言います。

ルアーフィッシングでいうところの、リーダーと同じ。

フナなど川魚の針は、ハリスが付いた状態で売られていることが多いです。

針のサイズ・ハリスの太さ

針のサイズとハリスの太さは、道糸と同様に、号数表記。

数字が大きくなれば針のサイズもハリスの太さも上がります。

針は、同じ号数でも針の種類によって大きさが異なるので注意。

ハリスは、道糸の半分か、半分より少し太いくらいの号数を使います。

下記は、筆者が実際に使用しているハリ・ハリスと狙う魚の例。

| ハリとハリス | 狙う魚 |

| へらぶな用針 3号/4号 ハリス0.6号 | マブナ ヘラブナ |

| 赤虫鈎 3号 ハリス0.6号 | オイカワ タモロコ その他の小型魚 |

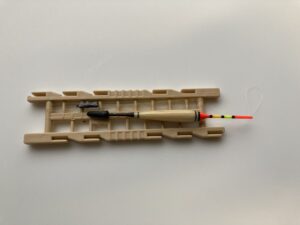

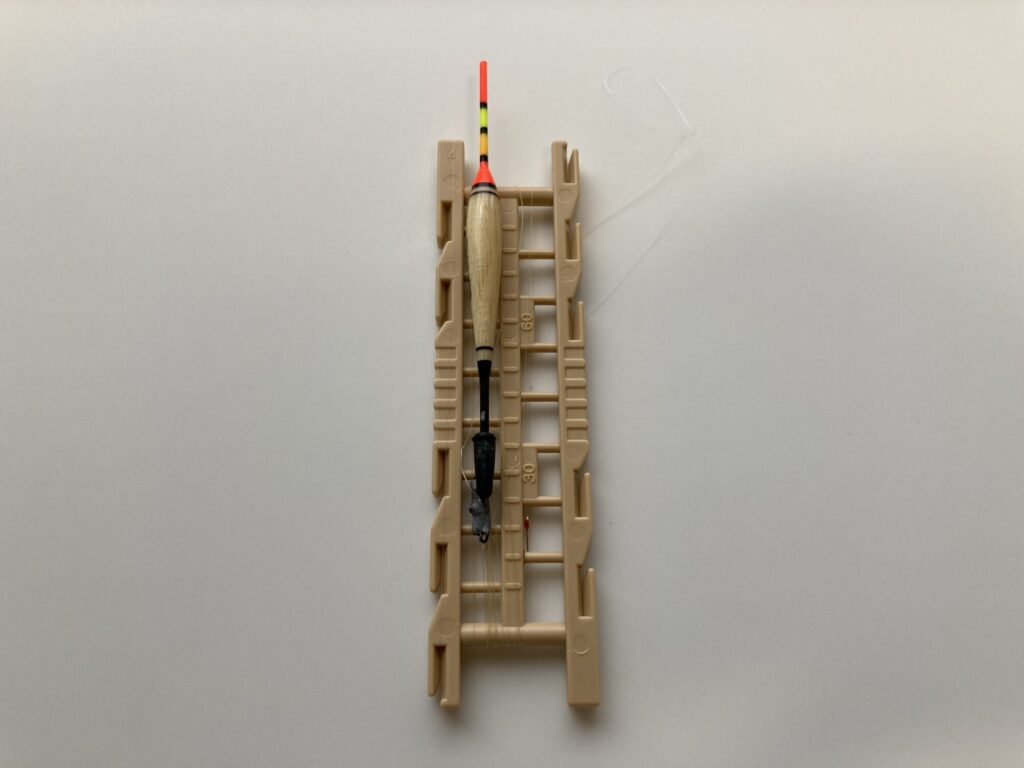

仕掛巻

作った仕掛けは、仕掛巻に巻き付けて保管します。

木製とプラスチック製があります。

ミチイトとハリスの情報がわかるように保管すると良いでしょう。

メイホウ 仕掛巻ストッカー

筆者はメイホウの6本入りを使っています。

エサ

餌がないと釣りは成り立ちません。

生き餌

生き餌とは、そのまんま、生きた餌のことを指します。

ミミズ

釣具屋さんに行けば、箱入りで売られています。

| ミミズで釣れやすい魚 | マブナ コイ ダボハゼ ブルーギル ブラックバス 他 |

| ミミズで釣れない魚 (釣れにくい魚) | なし? |

ミミズが口に入る魚なら、だいたい何でも釣れます。

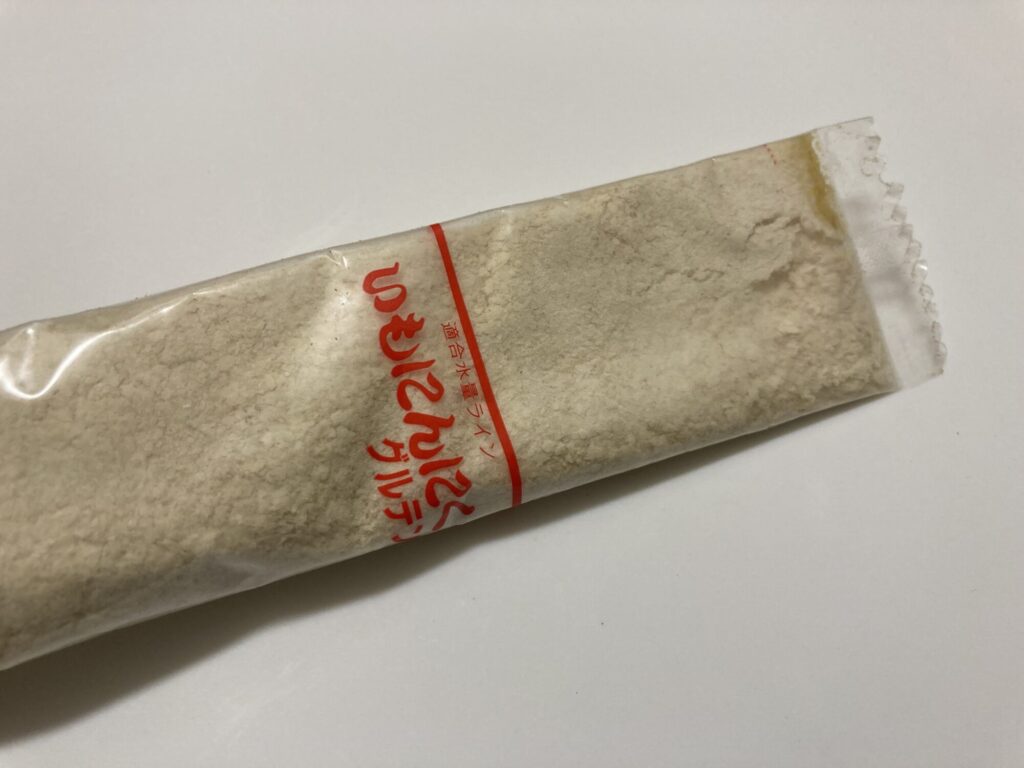

練り餌 (ねりえさ)

生きたミミズを触りたくない方は、練り餌がおすすめ。

粉末状の餌に水を入れて、混ぜて使います。

マルキユー いもグルテン

| いもグルテンで釣れやすい魚 | マブナ ヘラブナ コイ 他 |

| いもグルテンで釣れない魚 (釣れにくい魚) | ブラックバス |

個人的なオススメは、マルキユーの「いもグルテン」。

中学生の頃から使っていますが、フナやコイがよく釣れます。

ただ、肉食のブラックバスは釣れにくく、少なくとも筆者は釣れたことがありません。

*練り餌を混ぜて保管するプラスチックの容器も忘れずに。洗面器みたいな形をした容器が釣具屋さんに売っています。

新タイプのエサ (おすすめ!)

ミミズの成分を配合させて天然成分で作られたのが、ポケミミズ。

生き餌とワームの中間みたいな餌で、生きたミミズが触れない方でも使いやすくオススメです。

詳しくは下記の記事にまとめています。

針はずし

釣った魚の口に掛かった針を外す道具。

特に、ブルーギルは針を飲み込みやすいので、針外しを持っておいた方がよいです。

ブルーギルがいる場所では、狙っていなくても釣れてしまうので注意。

タナゴやクチボソなどの口がかなり小さい魚の場合、タナゴ用の針外しがおすすめです。

釣具ケース

仕掛けなどの釣り道具一式を入れるケースを持っておきましょう。

入ればなんでも良いと思います。100円ショップのものでも十分。

筆者が使っているケースは、メイホウのウォーターガード36。

もともと小物釣り用に買ったものですが、今はウキ釣り全般の道具を入れています。

よろしければ下記の記事をご覧ください。

タモ網

20cmを超えるような大きめのフナやコイを釣るなら、タモ網でキャッチしないと厳しいと思います。

10cmくらいまでの小魚は、筆者はバケツに入れることが多いです。

そして観察ケースでジロジロ見てから、リリース。

下記の記事でバケツと観察ケースを紹介していますので、ご興味があればご覧ください。

おわりに

延べ竿を使ったウキ釣りは、シンプルな道具と仕掛けで楽しめる遊びです。

おそらく一番高いのは釣り竿になると思いますが、安いものなら新品でも2,000円前後で買えるので、そこまで大きな負担にはならないと思います。

道具を揃えたら、仕掛け作りも覚えなくてはいけません。

仕掛けの作り方は、下記の記事でご確認ください。