タナゴやクチボソなどの小物釣りの仕掛けは、すでに完成したものが釣具屋さんに売っています。初めての釣りなら、それを使っても良いでしょう。

しかしながら、根掛かりで糸が切れてしまったら、釣りの再開が困難になるので、やはり自分で仕掛けを作れるようになっておきたいもの。

本記事では、筆者が実際に使っている「小物釣り用の仕掛け」の作り方を、写真多めで解説していきます。

*基本的にはタナゴ用のアイテムを使っていますが、タナゴ以外の小魚全般が釣れます。

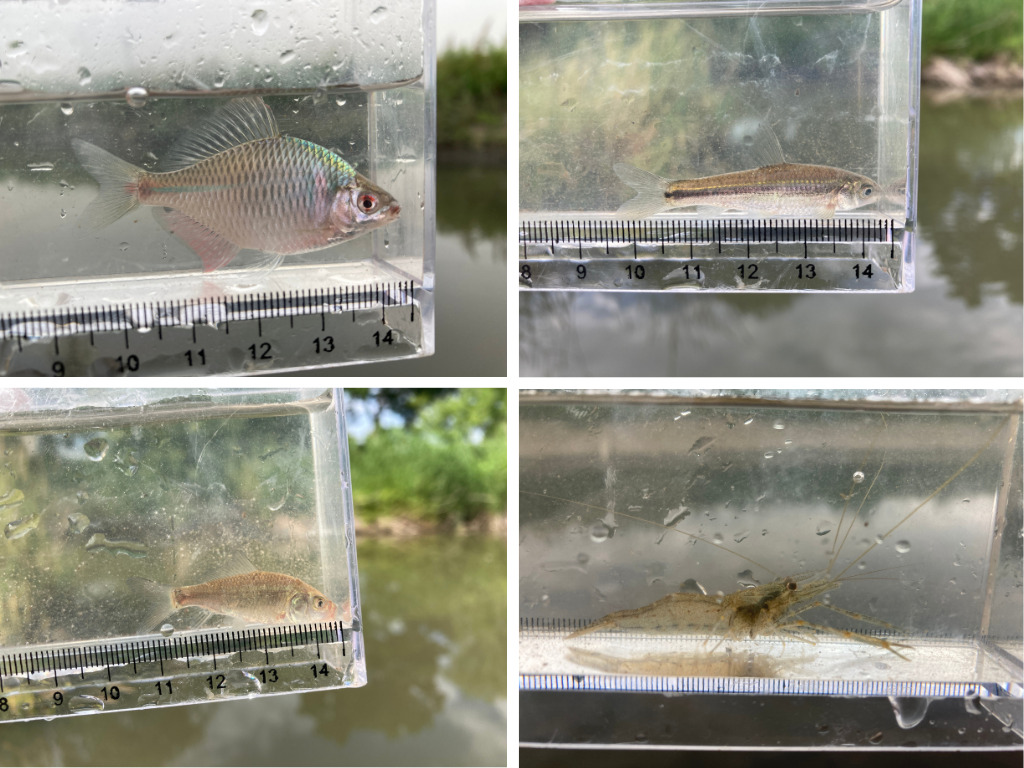

この仕掛けで釣れる魚

筆者がこの仕掛けで釣ったことのある魚・生き物は、下記のとおり。

- タイリクバラタナゴ

- モツゴ(クチボソ)

- タモロコ

- こいっこ(鯉の稚魚)

- ふなっこ(鮒の稚魚)

- オイカワ(小さめの個体)

- ブルーギルの稚魚

- テナガエビ

- アメリカザリガニ

タナゴ用の商品で作る仕掛けですが、小さな魚なら何でも釣れます。

用意するもの

仕掛けを作るにあたり、必要な道具は下記の通り。

- 道糸(ミチイト)

- ウキゴム

- ウキ

- シモリ

- ハリス止め

- ハリ・ハリス

- 板オモリ

- 仕掛巻

実際に使っているアイテムは、下記の記事で紹介しています。

仕掛けづくりの手順

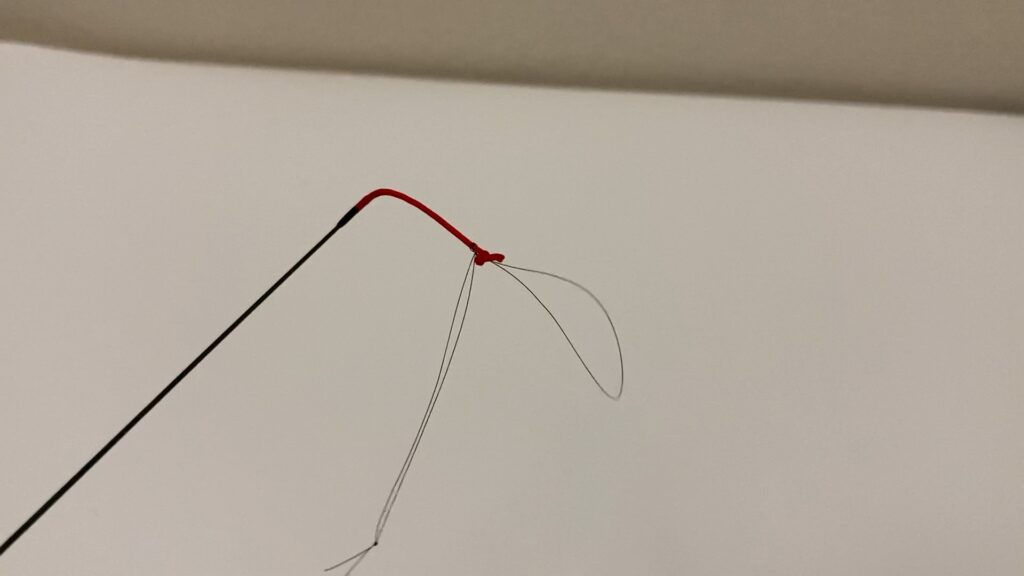

仕掛けを釣り竿に結ぶには、チチワを作る必要があります。

下記の記事で、動画と写真でチチワの作り方を解説していますので、これから覚えたい方はご覧ください。

チチワ結びで竿先のリリアンにミチイトを結びます。

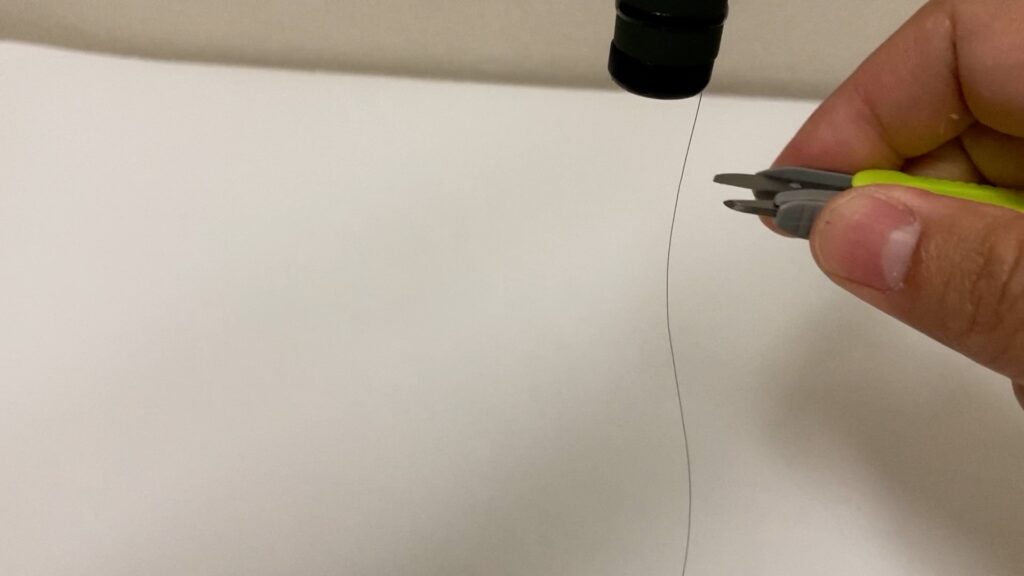

完成した時に、竿と同じ長さになるようにカットします。

後ほど、ミチイトをハリス止めという金具に結ぶので、その分を考えて、筆者は竿より5cmくらい長めにしてカットしています。

ウキを付けるのに必要な小さなゴムです。

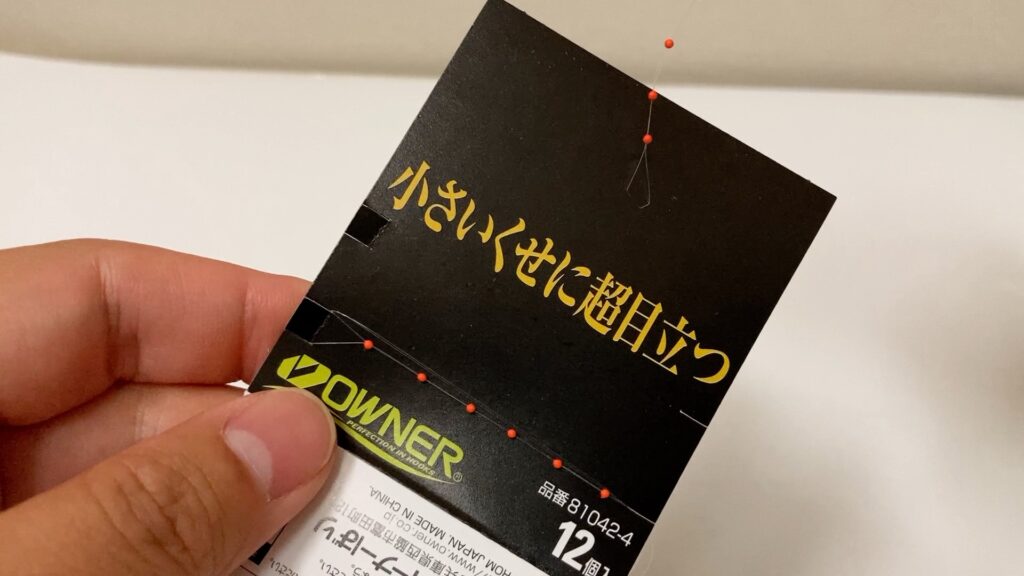

オーナー製の「たなご小丸目印」という商品の場合です。

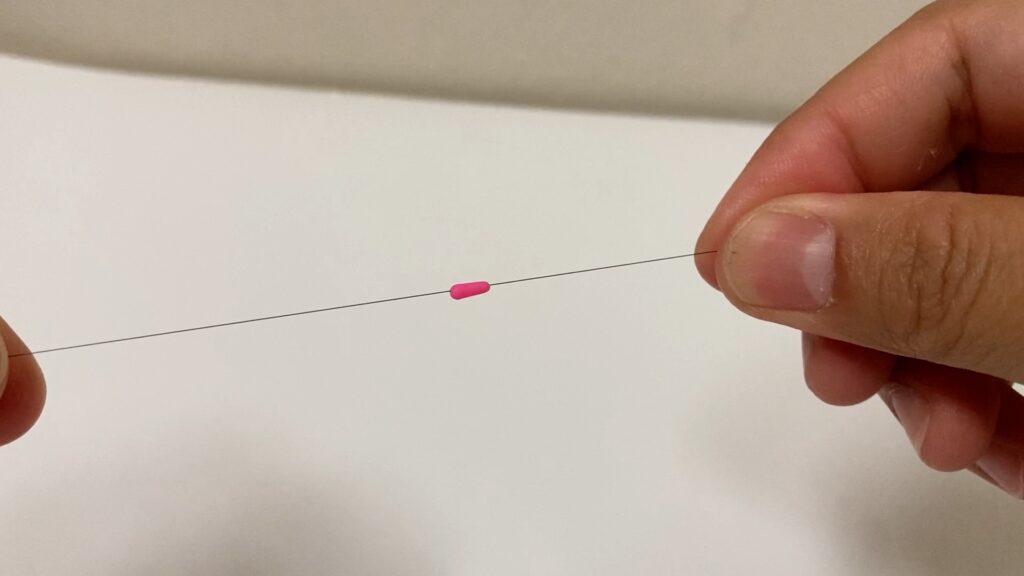

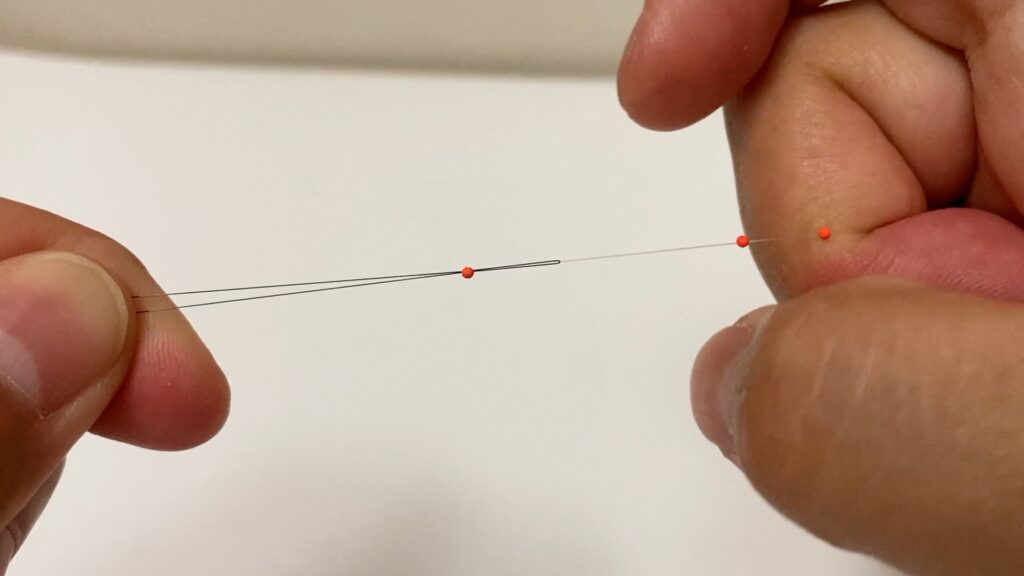

シモリに通してある糸の輪っかに、ミチイトを通します。

通したミチイトを折り返すようにして二重にします。

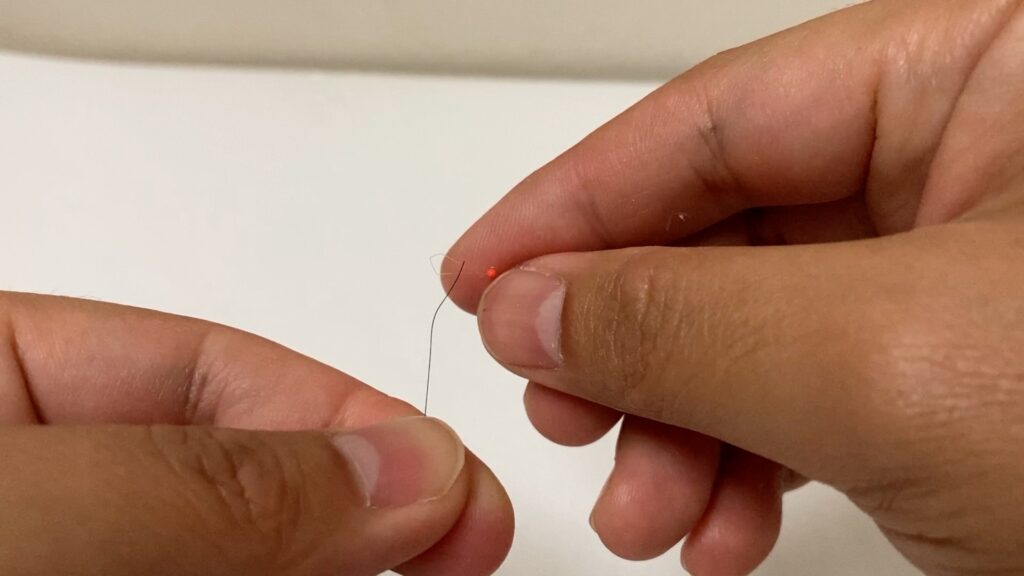

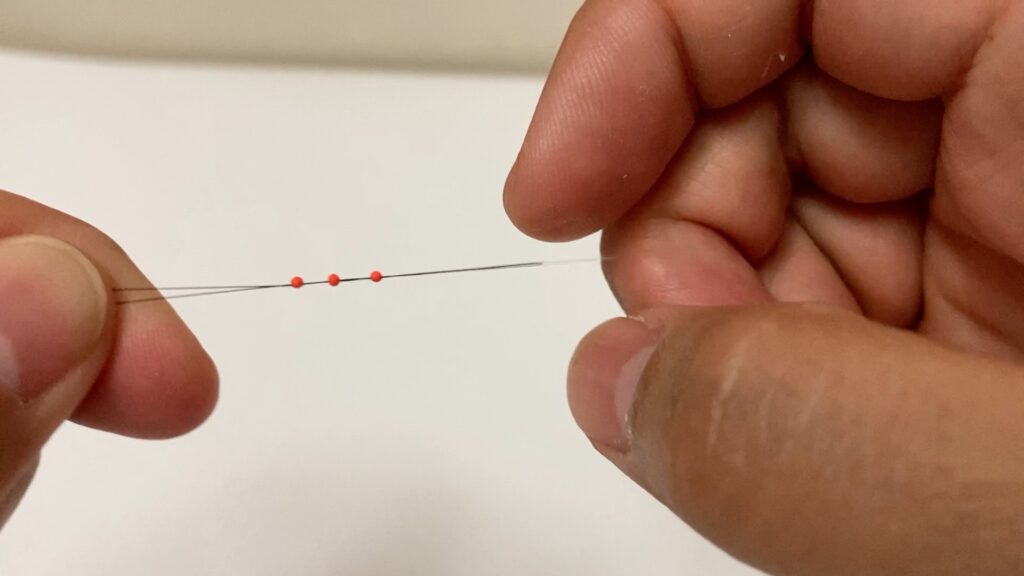

シモリをミチイト側に、スライドさせます。

すべてのシモリを引っ越しさせます。

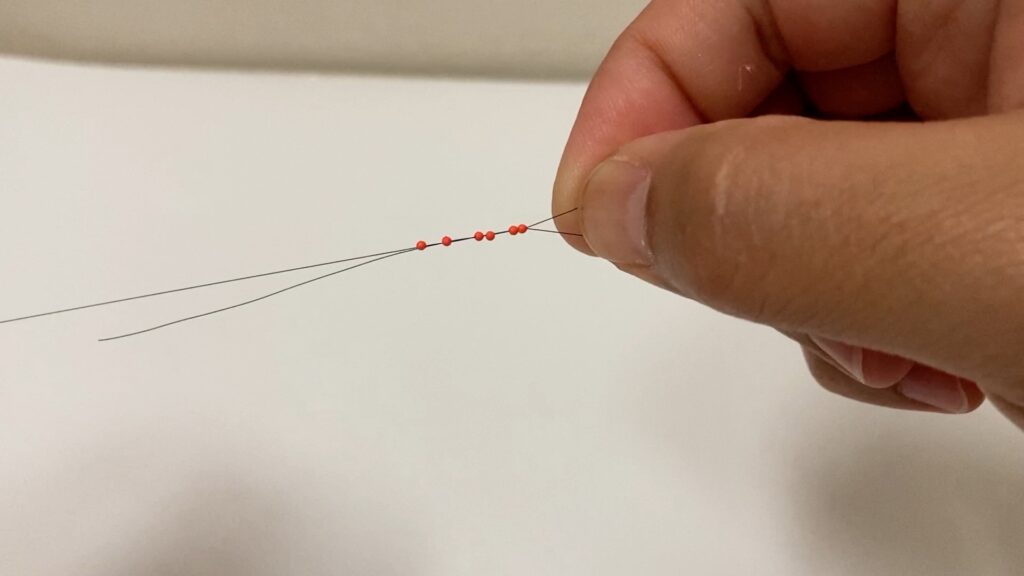

ミチイト側への引っ越しを完了させます。

ミチイトが二重になっている部分から、さらに奥へスライドさせ、上の写真のように移動を完了させます。

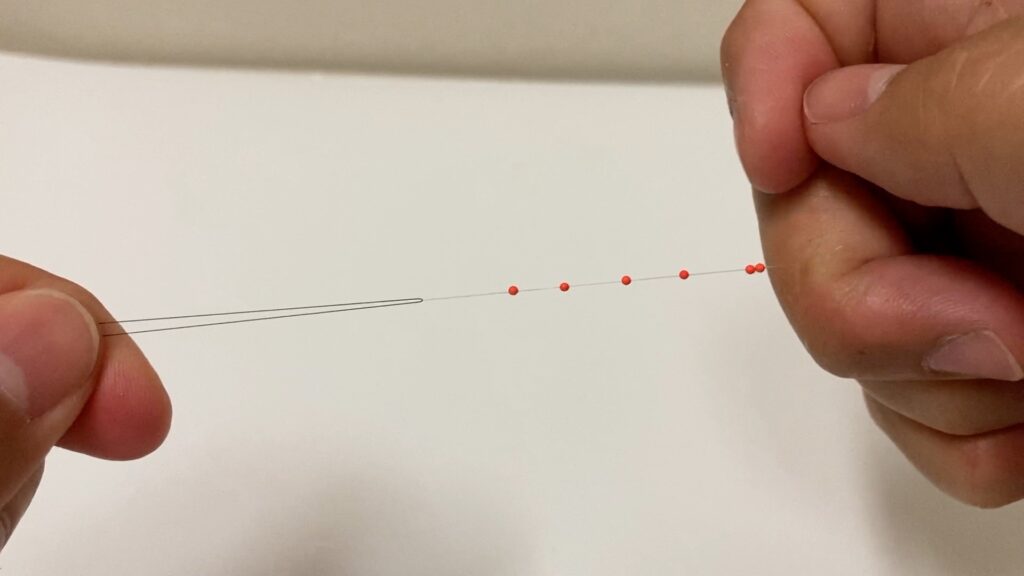

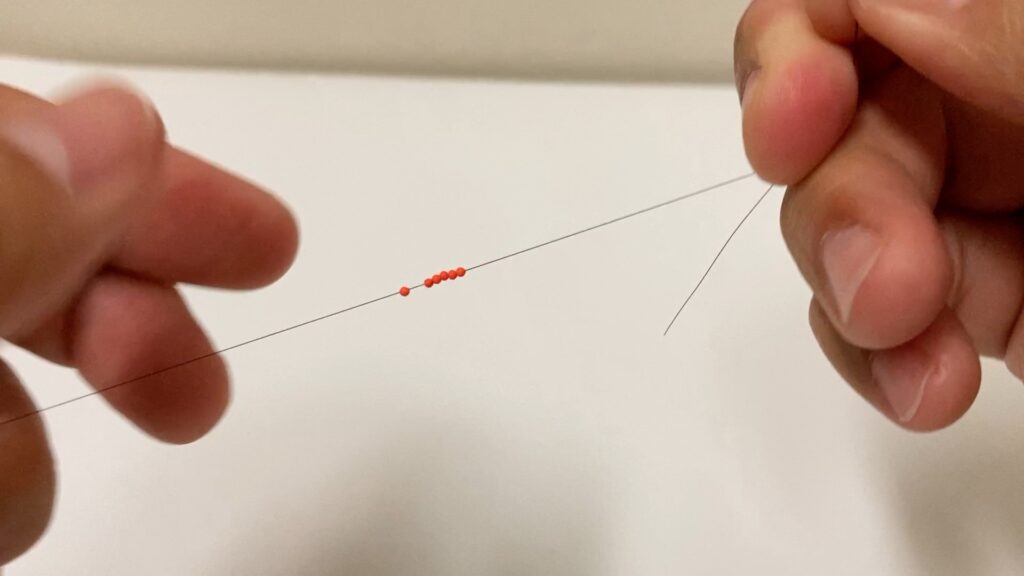

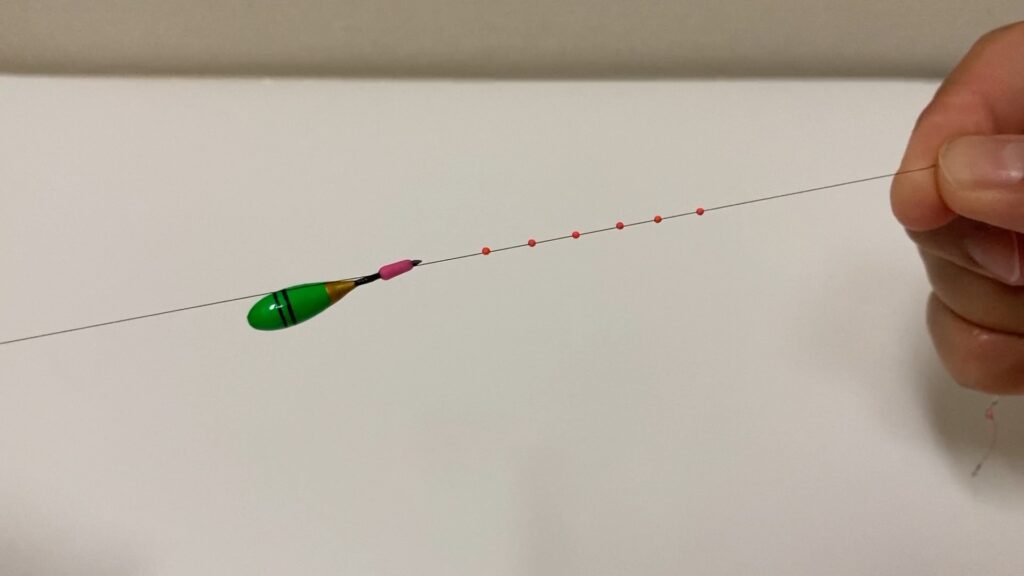

ウキゴムにウキを刺し、その下にシモリを等間隔に配置します。

シモリ止め(接続金具)の輪っか部分に、ミチイトを結びます。

筆者は、クリンチノットという結び方で結んでいます。

これからクリンチノットを覚えたい方は、下記の記事をご覧ください。

動画と写真で解説しています。

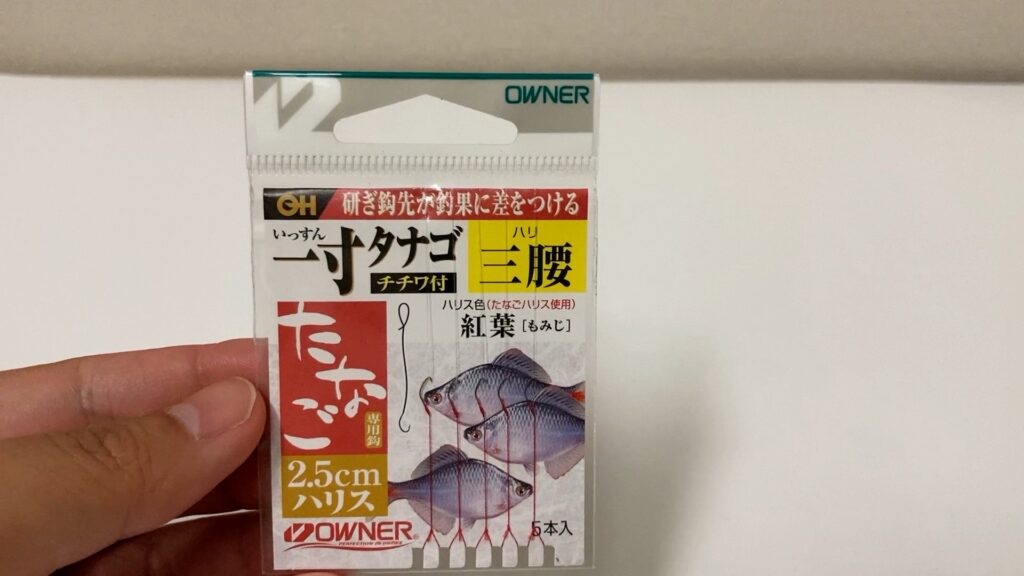

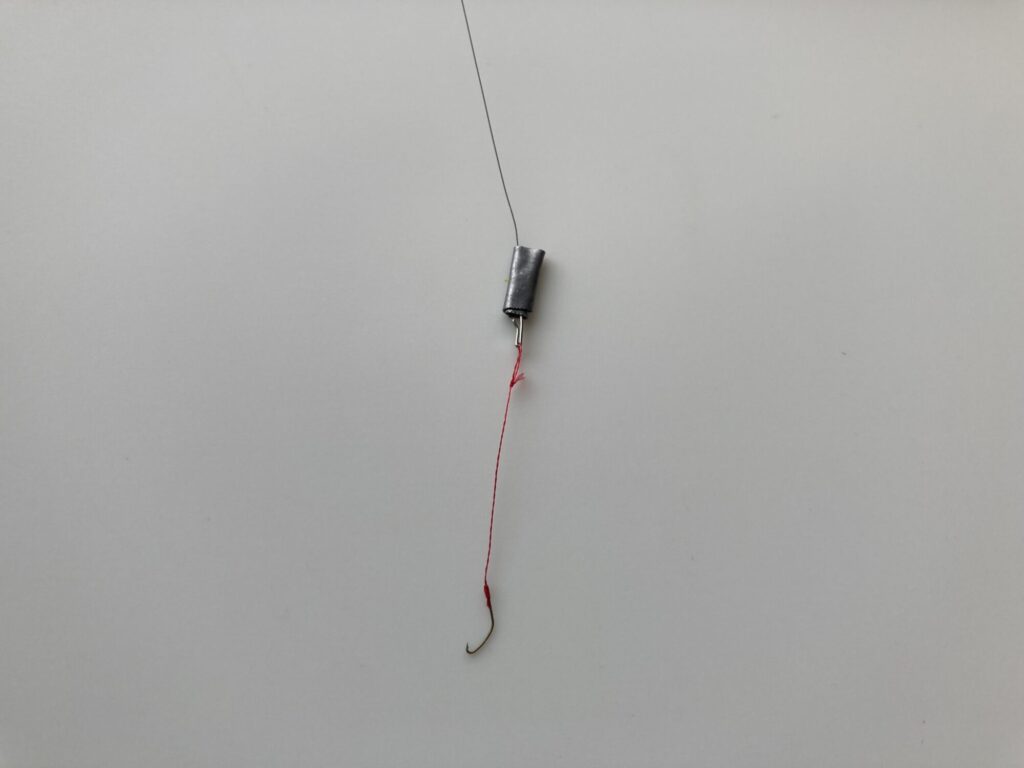

チチワ付きの、タナゴ用のハリスを使います。

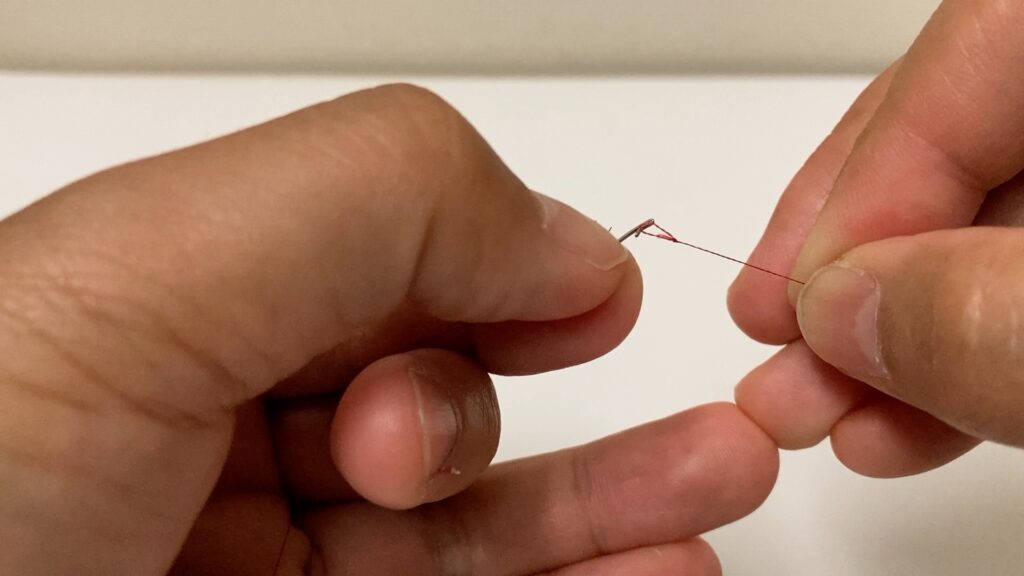

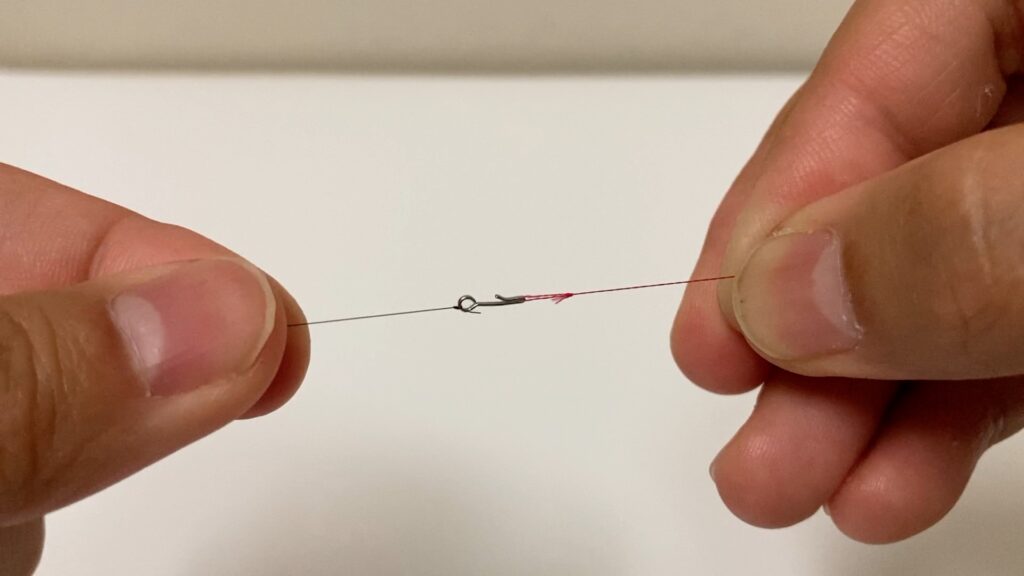

この輪っかを、ハリス止めに引っ掛けるだけ。

ハリス止めのヘアピン状の部分に引っ掛けます。

奥までしっかりいくように付けます。

板オモリは、手でも簡単に千切れます。

実際は、使うウキや釣り場の水深に合わせて微調整する必要がありますが、

ここでは、巻き方の例をお見せします。

ハリス止めの輪っかが隠れるように巻き付けます。

ちなみに、板オモリは、タナゴ釣りでは厚さ0.1mmが標準。

筆者の場合、店舗に0.1mmがなかったので0.2mmを使っていますが、タナゴもその他の魚もちゃんと釣れています。

完成。

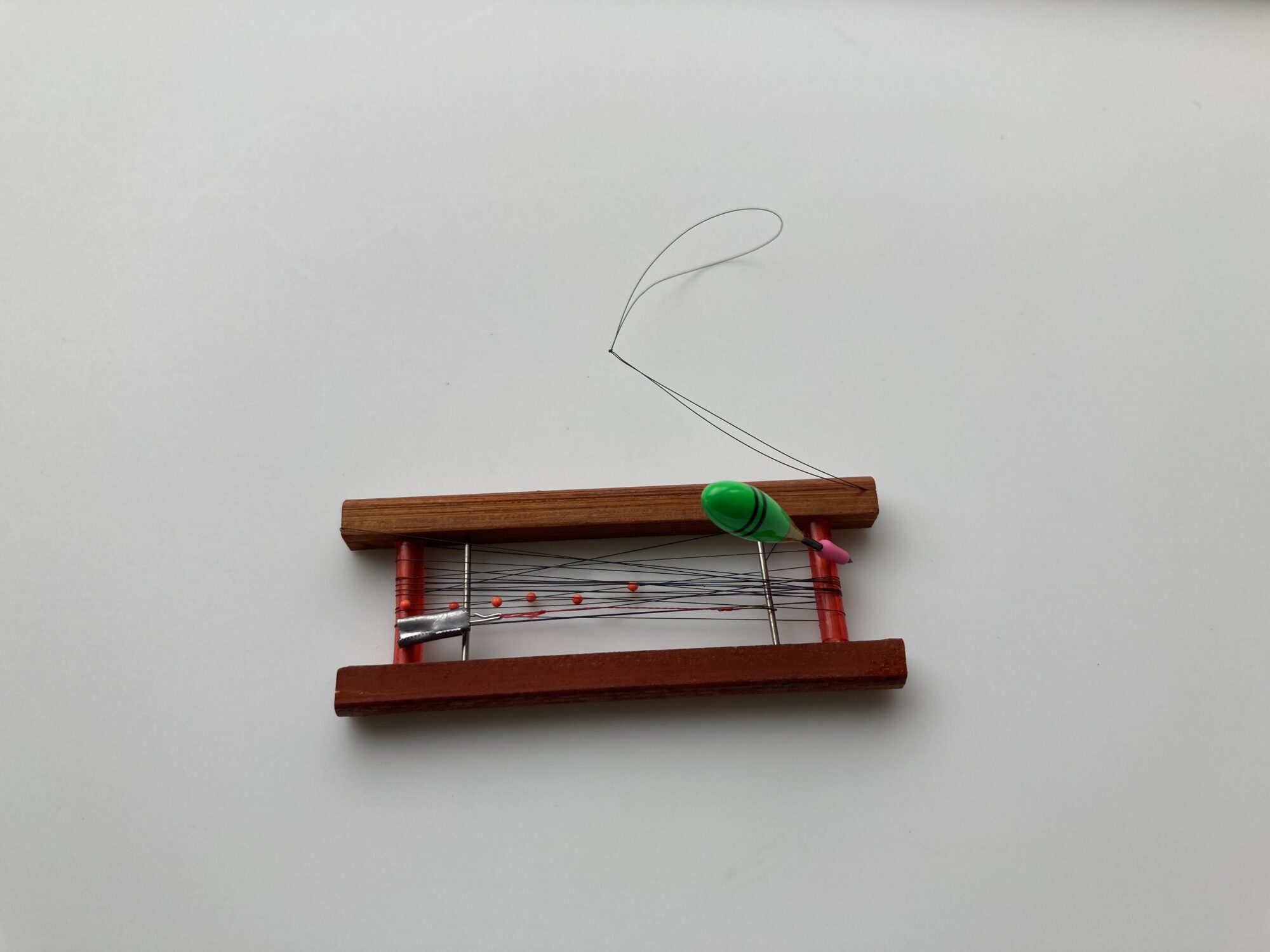

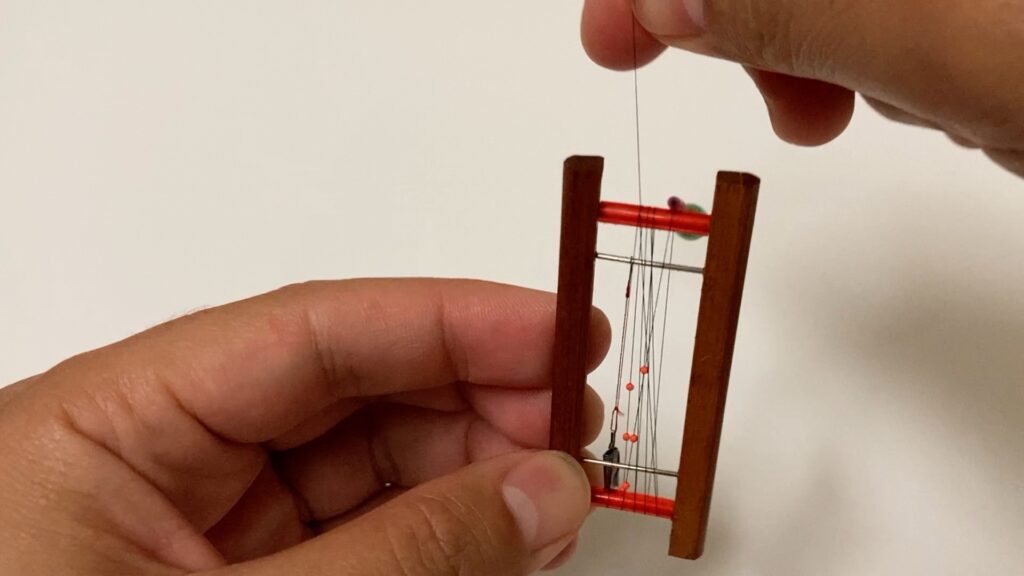

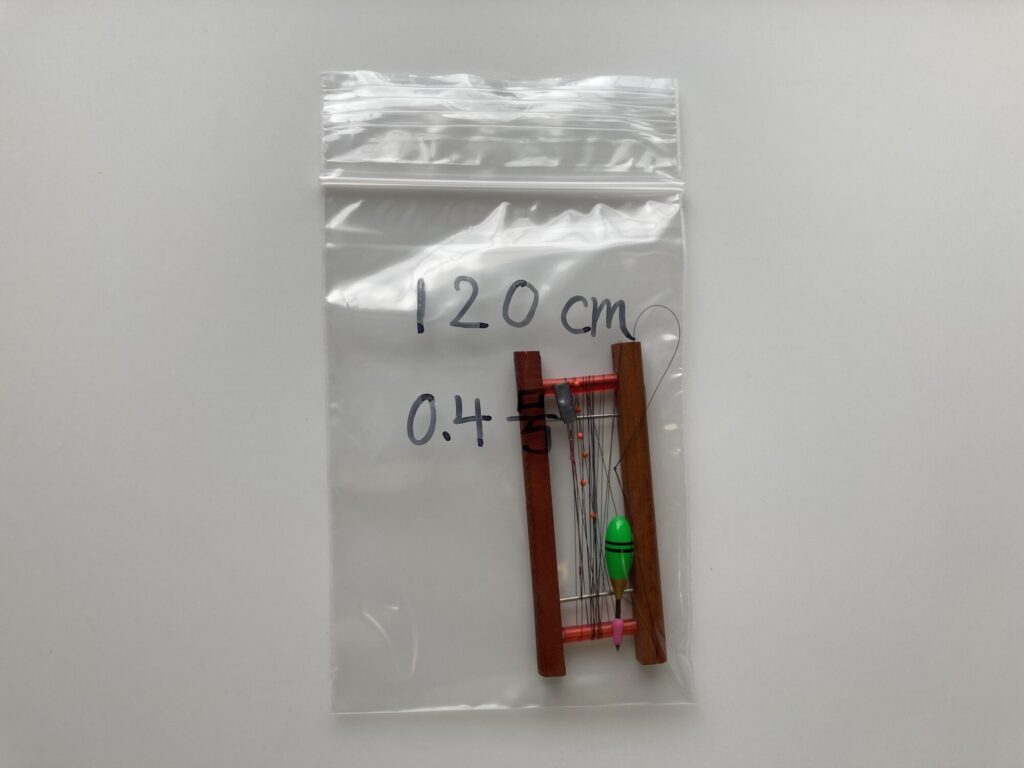

仕掛巻に巻いて保管

仕掛巻に仕掛けを巻き付けて保存するのが一般的です。

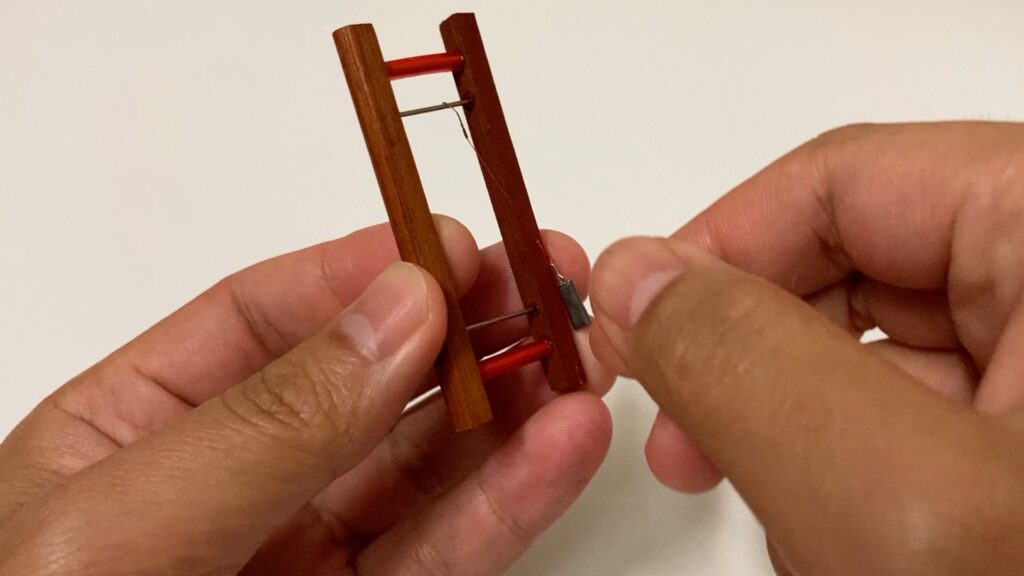

針を引っ掛けます。

あとは巻きつけるだけ。

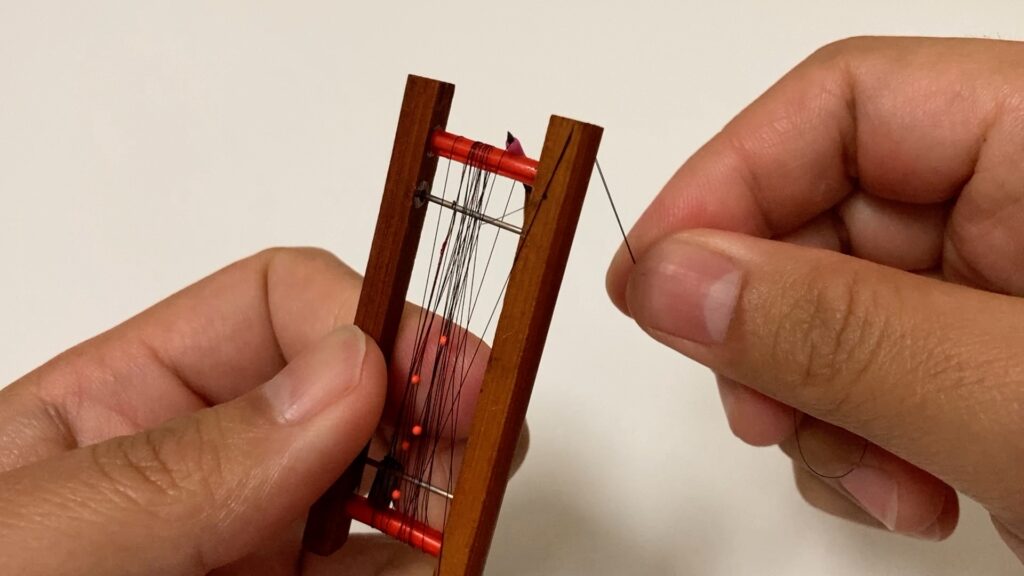

先端を切れ込みに入れて、固定します。

これで完成。

ミチイトの長さ・太さなど、自分がわかりやすい方法で保管しましょう。

おわりに

本記事で紹介した仕掛けの作り方は、かなり簡単な方法です。

初心者でも作りやすい仕様の商品を使っているからです。

本記事でも使った仕掛け作りに必要なアイテムは、下記の記事にまとめていますので、必要な方はご覧ください。